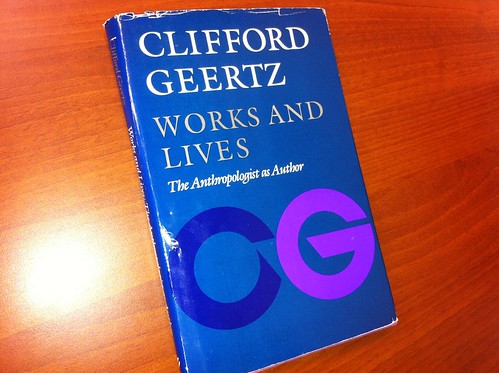

前二者正是Geertz在Being There的關注之處:葛茲以為,民族誌學者自己或許認為民族誌或是人類學寫作(anthropological writing)是一項extensiveness of description(淵博描述?),但是結果卻不盡然如此。其中與過時的理論有關,但是人類學家給自己具備能力使人確信他所說的內容是自己穿透其他部落生命形式所得到的結果,這部份的能力比起所說的內容還來得讓人信服,這其中最大的重點正是being there。(好悲慘!~~)這種「在田野現場」使得讀者相信在這後舞台之中正在發生一些奇幻之事,這也正是故事書寫之處。(這也使得民族誌趨近fiction而非science。)

Geertz認同Foucault在「What Is an Author? 」文章中的觀點(我卻不是那麼同意,我至少是相對接近Ricoeur 的說法):相對於science,fiction帶來「author-function」;簽署signature是有關書寫者身分的建構,而話語discourse則是形塑觀點的模式;作者又分有文本書籍作品的生產者,以及形構理論傳統訓練的「作者」(於是我們會用「Malinowskian」、「Weberian」、「Freudian」來指稱這些觀點訓練)。這想法有些接近於Barthes的作者與書寫者writer的差別(作者生產作品,書寫者生產文本;前者是一項功能,不及物動詞,後者則是一項活動,是一個及物動詞)。Geertz用這麼一大個彎來介紹這本著作中提到的這些人類學家和他們的作品,不管是李維史陀、evans-Pritchard、Malinowski,還是Benedict,都是"authors in the "intransitive" founders-of-discursivity sense.

相對於being there帶有一種旅遊明信片的意味,being here則是給予了學界的處境。這個世界包括being there和being here雙方都變得不同以往簡單:過往將「他們」帶進「我們」的書寫作品之中(也就是人類學取得的那張「執照」),僅僅是個技術問題,如今卻是個道德層次的問題了。人類學家昔日指稱的原始、部落、傳統、民俗,轉為是今日所稱的緊急、現代化、周邊、潛藏,或是學界所研究的對象。殖民主義的結束改變了原先的社會關係:那些「原先的詢問和觀看」,以及「原先那些被問以及被觀察」的兩方。(按Geertz說法,「這個世界的政治文法已經改變」。)這個世界仍舊有它自身的區隔,但是彼此路徑數量上愈來愈多,而且愈來愈不穩定;而人類學書寫的研究主體和讀者不再隔開(separate),而是道德上的分開(morally disconnected)。如此一來,當代人類學家感到不確定:究竟是誰需要被勸服?是研究非洲的學者,還是這些非洲人?或是事實的精確度、理論的風靡、想像的理解,或是道德的深度。當然,答案顯然很簡單:「全部。」但是卻不是那麼容易可以生產出如此的回應文本。

如此一來,民族誌書寫確實遭受風險。人類學書寫下的演講台不再是「他者」,而是文化描述自身。於是,把民族誌書寫擺在中間,一端是西方(the West),另一端則是他者(the Other),民族誌的前身(一如下週我們即將討論的Fabian's Time and the Other)則是「田野工作」,作為儀式性且反覆性與他者的獨特遭逢,卻同時作為一項有關西方與他者的一般性示例。把這項「田野工作」放在更為廣義的處境來看——田野調查——不管是過去人類學研究模式,還是當代的複雜貨幣流通或是經濟援助,在某種最小程度上,都仍是維持西方與他者的關係。從田野地回返的調查工作者,仍舊嘗試去釐清二者的關係。用這種角度看來,民族誌的道德基礎在「田野現場being there」這端因去殖民而遭受晃動,而在「自身現場being here」這端,則是由於「再現」此一性質而失去信念,因而在知識論基礎上亦遭到質疑。(這是如此的悲慘~~)那些加了前置詞neo-, post-, meta-, anti-突顯了「這合適嗎?」(Who are we to describe them?),或是「這可能嗎?」這類的憂慮。接下來的問題便是:證據是什麼?如何收集來的?展示了什麼?文字如何貼付在此一世界之上?文本如何展現經驗?作品如何表達生命?這些都不是過去習慣會問的問題,並且帶來了混亂(disarray)。

這種混亂處境的根本問題並非是關於「敘說他者是如何生活」所涉及的道德不確定性,或是學術文類所隱涉的知識論不確定性,這些問題都存在,但根本問題是這些處境都將在公開之下被予以討論,而因此所謂的作者(authorship)的負擔突然加重了。並且一旦這些問題被提問,那麼我們便得去回答民族誌文本究竟如何被看待,以及如何想要勸服什麼?(這個persuade很難翻譯。全文出現好幾次了。)如此一來,原先我們認為的這些founders-of-discursivity便得去克服上述的困難。去書寫民族誌正是去書寫這些關於「作者與讀者的前提條件都已不復存在」的理解(啥東東?)。用一半確信的態度的書寫者使讀者一半地被確信他們所一半式的確信內容,看來似乎是正是作品生產權力下合適的處境。(現在半夜兩點,我快瘋了!)Geertz管這種調和為一項「比較藝術」(comparable art),它避免了「Don't think about ethnography, just do it」以及「Don't do ethnography, just think about it」這兩端的發展。用這種方式使「民族誌」這項文類可以繼續存活下來。

「那麼民族誌的下一步是什麼?」葛茲並沒有正面回答這個問題。他認為民族誌終究仍需根據事後經驗的判斷(judged ex post),且涉及與宗教、族群、階級、性別、種族等的對話(愈來愈發細微、中介、不規則)。接下來不是普遍性文化的建構或是人事(類)管理的各項科技,而是擴大不同人們(在興趣、長相、財富與權力等)彼此之間話語的可能性。The There和the Here之間的特性不再是那麼如此隔離(insulate),那麼如此壯盛的對比。民族誌作者所面對的現實,不是百科全書式或是專題式(或是一種世界性一般性調查,或是部落研究),可以與之對抗。我們需要一些新的東西使得「田野」和「學院」可以結合起來。如今田野的當下狀態是無秩序的,是獨創性的,是多種類的。過去建立在西方文明之下關於道德和知識的自信,如果因此遭到晃動,那麼將使我們發覺此一權力的來源。