12/30口頭報告抽籤順序:01 佩純、02 馬紹、03 秀慧、04 惠玲、05 Pasuya、06 瀠之、07 淑慧、10 佳歡、11 崇維、13 谷穆、14 志學、15 珮岑、16 豔豔、17 美仙、18 乙仙、19 宜慧、20 家瑜、22 芮齊

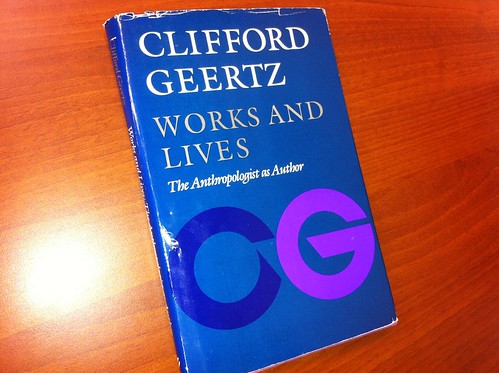

葛茲的《作品與生命》(

Works and Lives,1988)可視為對《文化的書寫》與《文化批判人類學》的交互參照讀本。 在此著作中,葛茲將上述田野經驗自當下參與至事後撰寫的不同歷史身分,轉移為人類學實踐的空間討論:「在田野現場」(being there)被視為一種風景明信片式的經驗——「我去過加德滿都,你去過嗎?」葛茲如此表示——它是民族誌書寫內容的後舞台,使得「在自身處所」(being here)的書寫者得以經由文本的生產,而成為民族誌著作的作者。依此看來,「在自身處所」或許更趨向於Michel de Certeau對於存有(Dasein,英文版亦翻譯為「being here」)之理解,即指涉經驗在離開原有空間後的重複與篡改(1984[1974]:109)。相似地,對葛茲來說,民族誌的田野經驗「在自身處所」成為文本書寫,其著作在人類學學界得以被認識、閱讀、教學、評論或引用。

2 則留言:

這本書的封面是一張C. Geertz正在閱讀的照片,而再次閱讀這本小書,我覺得C. Geertz是指導我們如何去閱讀民族誌。Geertz本書也是在批判科學主義的人類學理論範式的權威,書本中描寫的四個大人類學家——李維史陀、埃文斯-普里查德、馬林諾斯基、本尼迪克特,分別批判了結構主義、結構功能主義、科學的田野工作和國民性這樣“大寫的人”的分析,他諷刺了李維史陀對田野工作的逃避,以及揭穿了後面三位人類學對自己田野工作的過分的自信,或者說是對外建構出來的自信與權威。尤其是Geertz利用這些人類學家發表的其他散文來證明他們的個體人格影響了他們的研究。在我看來,Geertz的這部作品是《寫文化》第一篇“部分的真實”的很好的例證。我認為,Geertz這部作品告訴我們,對於現代人類學而言,“在那裡”(Be There)顯然還是很重要的,這也是Geertz的作品里比較堅持的一件事情,我認為詮釋人類學說人類學家需要去書寫意義,因此人類學家必須要有體驗,有體驗才能才能去詮釋意義。但是Geertz也告訴我們,人類學家的詮釋儘管源自於他們的體驗,但是卻并不要再用“科學”去神化人類學家的研究成果。這種辯證是我們這堂課一直在強調的——去權威。而結合James Clifford三部曲推崇的“眾聲喧嘩”,我預想的新的一輪的民族誌實驗,或許可以通過民族誌返鄉答辯來實現,在經受在地人的審視過程中,或許人類學的觀點并不能讓在地人完全的滿意,甚至可能會有爭議,但是這一過程或許是很有意思的實驗,這些眾聲或許應該被同時記錄下來,或許新的民族誌可以嘗試將這種返鄉答辯的會議紀要原封不動地放在民族誌作品之後,讓自己的民族誌成為一個開放式的結局。

附上一則關於《灣生回家》造假餘絮的時事點評:

活在一切堅固的都趨於消散的擬真年代,本真與贋品的界線,早成反諷。就算田中實加真是「灣生」的日本人,也不代表寫出的就是絕對的「from the native point of view」。依C.Geertz所指出「地方知識」的潛在迷局,相信有絕對的客觀真實,或自認可依恃族群或血統的「在地性」自居客觀真實,恐怕才是最大的幻象。

我個人認為,當她的紀錄片是來自田野工作的民族誌書寫即可。

至於浮面的真假之爭,《紅樓夢》早說了:「假作真時真亦假,無為有處有還無」;放到認識論的層次,或以詮釋人類學視角觀之,恐怕只是個摸不著要害的笨問題。

關於人們所輕信的「真實」,電影《寂寞拍賣師》裡,借背地設計男主角的友人比利口中說道:

「任何情感都可以造假,即使看起來像真的,卻只是贗品。」

聽話的人,不知正給予這番剴切告誡的友人,其實正把自己當作陷阱中的獵物。

以此觀之,任何贗品都有它真實的一面,任何看似真實的又何嘗沒贗品的成分?

田中實加固然造假,曾輕信田中而事後憤怒的「丟石者」,就確信自己的史觀(不問媚日、獨台、仇中或親中)沒有贗品的成分?

可被予以“解構”的都是意識形態搬弄的詞語、概念;相較之下,中島幼八的故事就至誠可感多了,因為,它不是意識形態的產物;在跨越族群和歷史仇怨的邊界,它觸碰了深及魂命底蘊的本真性。

深淵之處,無有幻影;那兒才可能有生命的棲止之處。

志學2017.1.3 課餘零箋

ps.

中島幼八的故事:

他是真實大陸版的「灣生」。中島的父母是日帝侵略、殖民東北的共犯。日本戰敗後,中島母親貧病到無法養活自己小孩。東北的善良農家,明知嬰孩是侵略者的後代,但基於憐憫與善念,還是撫養中島長大成人。和中島同村的,還有15個日本遺孤,他們都受到良好照顧。中國人的善良和寬待,使16歲的中島拒絕生母的召喚。中國老師勸他「為中日友好做貢獻」,中島才願返回日本。日本諸多對中國的負面報導,讓中島耿耿於懷。在日宣揚中國人的善良成為他畢生努力目標。

張貼留言