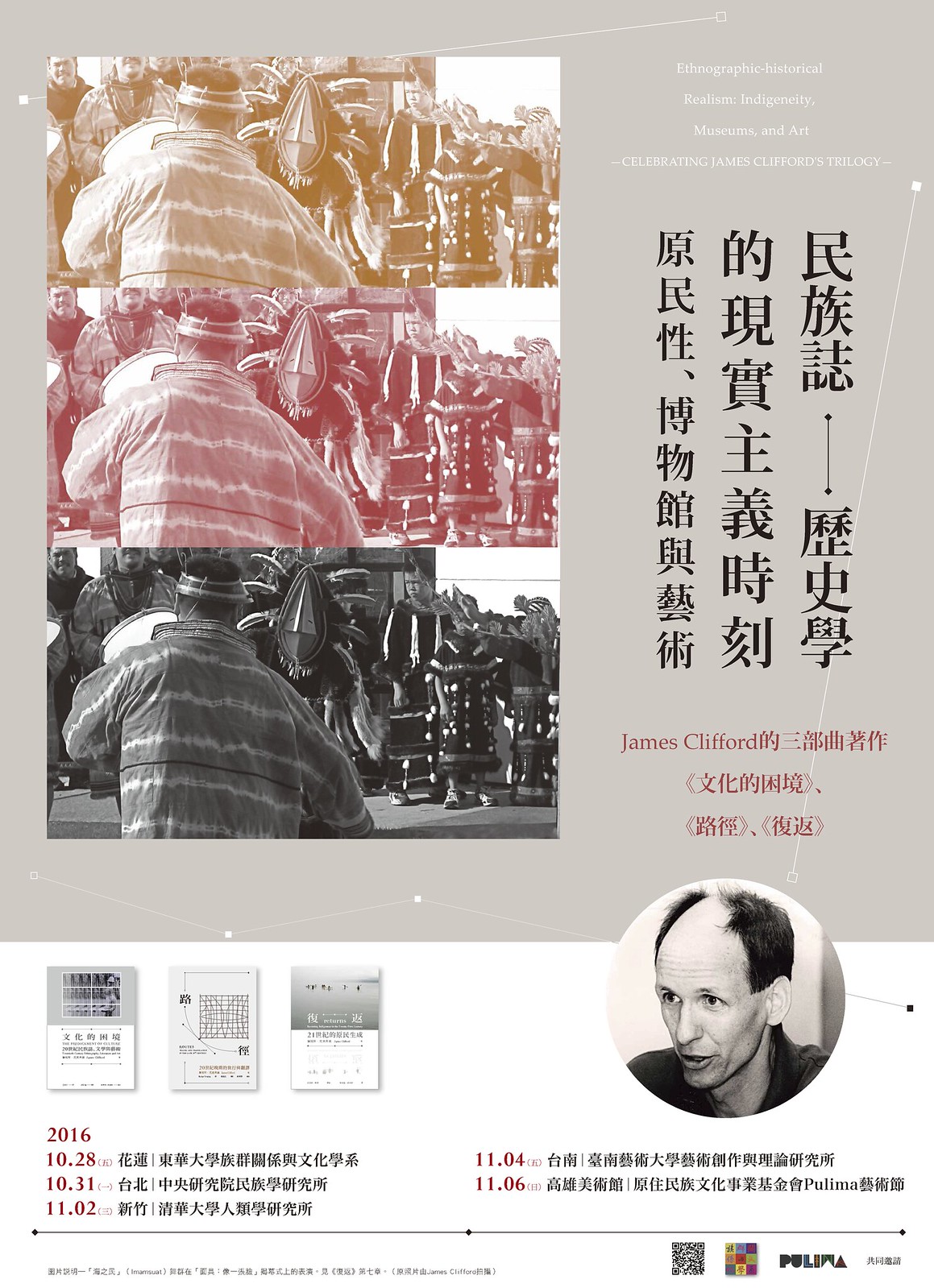

2016年10月20日 星期四

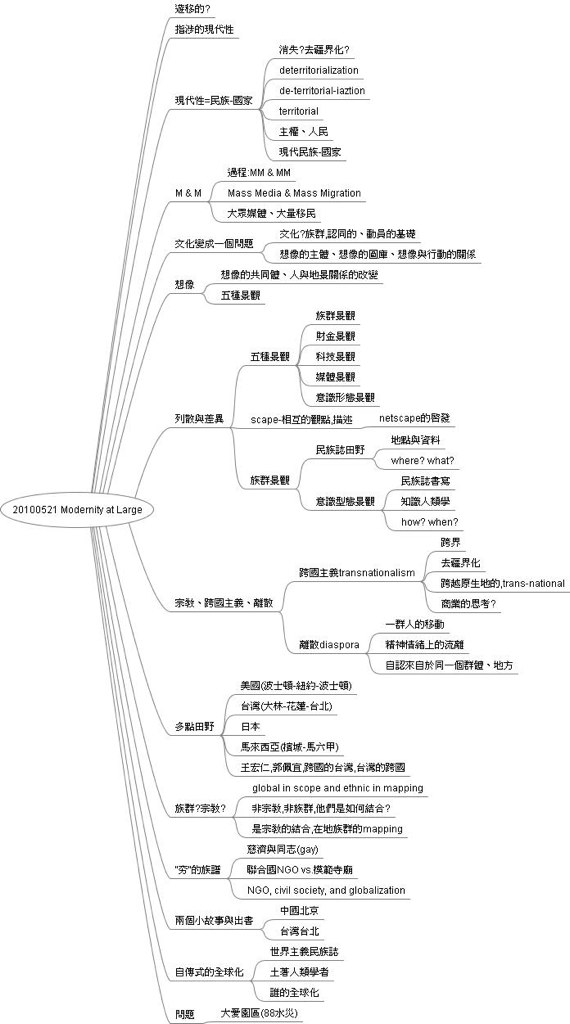

2010年5月22日 星期六

2010年5月17日 星期一

2010年5月9日 星期日

2010年5月8日 星期六

5.7 de Certeau的Fiction

全書分為五個篇章,分別呈現塞杜在歷史、社會學、政治、文化及宗教研究領域的研究。其中,葛蘭漢.瓦爾德(Graham Ward)的導論勾勒塞杜的生平、將其研究定位在其時代的文化脈絡中,並檢視塞杜研究的主要關切:他者(Other)、空間性、殖民主義、身體、論述和壓迫;最後,該文討論塞杜研究的影響,和當代對其潛力的重新發掘。露絲.吉雅德(Luce Giard)負責的「歷史書寫學」篇章裡,呈現塞杜如何剖析歷史撰述和政治、文化、社會情境間的交互作用。湯姆.康恩利(Tom Conley)導讀的文化政治學篇章裡,呈現塞杜如何將創新性的活動解讀為都會的文本。伊安.卜夏南(Ian Buchanan)導讀的「民族學與社會實踐」篇章勾勒出塞杜廣博的文化研究之面貌。傑洛米‧阿赫恩(Jeremy Ahearne)導讀的「說與寫」篇章裡,明晰分析了塞杜對「系統」(economy)一語的運用,及他如何解讀書寫和口語性的層疊。最後,弗雷德瑞克.克里斯提安.鮑爾舒密特(Frederick Christian Bauerschmidt)導讀的「神學」篇章,呈現塞杜對基督教世界近代轉變之檢視,探索其原為「宗教」、如今「世俗」的「立場」,及在此立場的轉變下,繼續信仰的可能和方式。

整體而言,本書提供對塞杜著作的精要縱覽,適於專業領域人士或深造的學生。塞杜的跨學科研究足以作為今日對媒體、科技、政治、社會、再現等方面的研究的重要參考;正當其著作愈加受到西方學界的重視,本書中文版的譯本,亦將對中文世界相關各界的研究大有助益。

歷史永遠存有疑竇(History is never sure)。…….塞杜《盧東中邪》(Loudun Possessions,1970)

塞杜(Michel de Certeau,1925-1986)出生於法國尚柏希(Chambery)。塞杜橫跨哲學、心理學、社會學、文學、符號學、歷史書寫學和神學諸思想領域的研究,極為精密而廣博,啟發了今日被歸在「文化研究」類型的內容,於當代被發掘為與傅柯、拉康、羅蘭.巴特及德希達等諸位大師齊名,且被譽為具創見的重大思想與理論家。

第一篇 他種時間:書寫歷史學

擁有這麼多的頭銜,他(de Certeau)說:我是歷史學家(:1)。塞杜(de Certeau)自陳在「歷史中下功夫」而「不杜撰歷史」(:5)。中國的司馬遷(BC145年或B.C.135年-B.C.86年)在西漢時期(B.C.202-C.E.9)就在其耗費一生的《史記》一書中,即言明身為史學家一心秉承先人世傳及「述往事以思來者」的責任與職責,並在《報任安書》中亦透露著述《史記》的目的。司馬遷說「(《史記》)凡百三十篇,亦欲以究天人之際,通古今之變,成一家之言。」

塞杜對於史學家的「職責」,則在其1970的作品《盧東中邪》(Loudun Possessions)中,以「中毒」來隱喻(Metaphor)身為史學家支配歷史權力之如施毒,不可不慎。誰是著魔者?誰又是施魔者?對於歷史的書寫,不同的詮釋將可能改變人類、也可能摧毀人類,「是魔亦非魔,非魔亦是魔」。既然永遠不可能分辨誰是著魔者(possessed)而誰有是施魔者,因此中邪的說法從不屬『實』(ture)………….塞杜《盧東中邪》(Loudun Possessions,1970)結語。

史學家和歷史小說家的差別,如同塞杜vs.金庸,並非在於「言明真相」,而是「針貶錯誤」(:3)。然而,什麼才是真相,雲南「大理」是真實存在的地方,但是「段玉」卻是虛構的人物!?誰又能說史學家比武俠小說的作者更接近真實!?「他者正是歷史書寫的幽靈」(:12),面對主/客位,塞杜主張歷史書寫學要與保持距離,才能成為理性的他者,以製造一種不在場的情境。面對「時間」,站在過去與未來的中繼點,試圖告訴世人「變化」的存在,用來判斷什麼是過去、舊的;什麼又是未來、新的,當然還有什麼是現在。但是,「時間」是持續的還是斷裂的,要如何判斷,當手錶沒有電了,是否也可以代表時間停止!

第三篇 他種民族:民族誌與社會實踐(:127-)

當城市的座標也有歿日,世界貿易大樓(World Trade Center)那個曾被暱稱為「雙子星大樓」的世界屋頂(1973-2001.9.11),已經消失,什時、何處為「高處」;何時、者又是「低處」。城市的漫遊或日常實踐在全世界的人類面前(絕大多數是透過電視影像)瞬間成為驚恐的災難!步行者或漫步者抬起頭,再也望不到西方文化的驕傲象徵,當世人(通常是從美國看天下,蘭嶼的達悟人應該不會在乎)為了如何重建雙塔,在給予命名的議題上爭論不休,不管結果如何,那也不過是驕傲的幽靈和人類愚蠢的再現。「這裡」曾是全世界最高的建築物之所在,指示詞(demonstratives)(:156)道出了可見事物其不可見的特性。

「他者的詮釋學」(:193),當台灣原住民耆老跟人類學家說:關於你問的問題,我得要翻一下文史工作者(或之前來過的人類學家)的民族誌和研究,才能清楚回答你。在拉辛(Jean de Léry)1578年出版的的《紀行》(Histoire d'un voyage fait en la terre du Bresil, autrement dite Amerique,1578)中對巴西圖皮族(Tupi)的描述,就充滿了書寫者的詮釋,才衍生出「高貴的野蠻人」(noble savage)的說法,連吃人、有齒的陰道或裸體的女人在拉辛的書寫之下,都充滿了自然的美好與樂趣(雖然本人比較喜歡裸體的男人;而且本人經過多年的訪談,在顯著水準極高的信度與效度之科學驗證下,可推論出女人的陰道是沒有牙齒的)的無稽言說,才讓後來的人能創造出意義和客體的生產性科學—發展成民族學—或民族學介入歷史的手法(:211)。

2009年12月21日 星期一

2009年12月17日 星期四

2009年12月14日 星期一

12/19 黃宗潔老師演講—家族書寫(點圖放大)

時 間:2009年12月19日(六)11:00─12:30

地 點:原民院A313教室

討論議題:物件、影像、家族史──

從《風前塵埃》和《昨日重現》談起

主 讀 人:黃宗潔教授(東華大學中國語文學系)

主 持 人:林徐達教授

參考網站:http://fieldworker.blogspot.com/

講者簡介:黃宗潔,國立台灣師範大學國文系博士,現任國立東華大學中文系助理教授;主要之研究方向為現代文學、自然書寫、家族書寫與動物書寫。著有《當代台灣文學的家族書寫──以認同為中心的探討》、《台灣鯨豚寫作研究》等專書。

「時間不是一條線而是一個向度,如同空間的向度。」──瑪格麗特.愛特伍如是說。家族書寫是歷史的書寫,也是時間的書寫、記憶的書寫。但是,我們要如何重現那已逝的,虛無縹緲的抽象「時間」?又如何在這樣的追憶戀舊的氛圍中,確認自我之所由來,並依此建立身分認同?「物件」的存在,似乎是建構此一家族歷史圖像的關鍵,它們如同時間的化石,藉由對特殊物件的珍重、傳承,人們彷彿也得以將時間定錨於空間之中,超越肉身之有限。

影像具有將時空「停格」的作用,似乎比物件更能保存完整、複雜的過往圖像,物件與影像,也就成為許多家族書寫中不可或缺的記憶零件。但是,物件和影像是否真能完全重現歷史、保存記憶?它具有什麼樣的力量和限制,背後又可能反映出人與物之間什麼樣的互動過程與心理機制?在思考上述問題時,施叔青的《風前塵埃》和鍾文音的《昨日重現》,或許能為我們提供一些可供參考的方向……

12/17 黃宗儀老師演講—城市景觀(點圖放大)

主 題:現代性與城市文學──從波特萊爾、愛倫坡與吉本芭娜娜談起

時 間:2009年12月17日(四)10:00-11:30

地 點:原民院A206教室

主 講 人:黃宗儀教授(台灣大學地理環境資源學系)

主 持 人:林徐達教授

參考網站:http://fieldworker.blogspot.com/

講者簡介:黃宗儀教授,美國紐約州立大學比較文學系博士,現任國立臺灣大學地理環境資源學系副教授;研究領域為文化地理、全球化研究、東亞研究、比較文學、電影研究等。著有《Walking Between Slums and Skyscrapers: Illusions of Open Space in Hong Kong, Tokyo and Shanghai》等專書,並於2005年獲頒中央研究院年輕學者研究著作獎。

本次演講將引領同學探究城市現代性及文學的關係。將以走訪十九世紀歐洲現代性之都-巴黎與倫敦為始,踏尋波特萊爾、班雅明與愛倫坡的群眾與漫遊者蹤跡,一路造訪二十世紀的亞洲現代性之都-東京,透過日本近代暢銷作家村上春樹與吉本芭娜娜的作品,一窺亞洲城市現代性的揉雜面貌。

2009年11月30日 星期一

12月4日(五)18:30─20:00 畢恆達教授演講

主 講 人:畢恆達教授(台灣大學建築與城鄉研究所)

關於塗鴉──

自有人類就有塗鴉(graffiti),它主要可以分成大眾塗鴉與街頭塗鴉二大類。大眾塗鴉的塗鴉者是常民、大多數匿名、大都以文字或簡單的線條書寫與畫圖、係偶發的行動。依據其塗鴉內容,又可以再區分為到此一遊塗鴉、愛情塗鴉、色情/性愛塗鴉、青少年塗鴉、政治/社會塗鴉等。

另一大類為街頭塗鴉,係受到紐約地下鐵塗鴉風潮的影響,其特質包括塗鴉者為特定人士、有形成團體或次文化、塗鴉為有計畫的重複性行動、通常有特定的美學形式、大都出現在公共開放空間。塗鴉雖然經常是一個私下的行為,但是同時反映了該社會的共識與禁忌。塗鴉也是對權威的雙重挑戰,從內容而言,它表現了禁忌的想法與語言;從空間而言,它破壞其他人或公共的財產……