◎在當代學術思想中,人類學的反思來得較晚。本週文本標題中的「Writing」是某種程度的破題,說明後現代民族誌的重心並非文本本身,而在於「文本化的過程」,我們所重視的不再是書寫風格或作品好壞的問題,而是寫作過程中書寫者選擇的方式──修辭、呈現策略,以及文化如何被呈現的部分。

◎文學是主觀、不穩定、虛假成分高的論述,也不具有固定的內涵。17、18世紀後,文學由於缺乏數據及權威性而被排除在科學之外;老子曾說:「信言不美,美言不信」(道德經第八十一章),也呈現某種程度上對修辭的貶抑。然而語言作為重要的表徵系統、知識權威,民族誌文本的生產者在書寫策略上必定得有所選擇。

❖部分的真實(Partial truth)

◎在過去的民族誌文本中,基於經驗主義(知識應建立在經驗之上),我們可以看到書寫者嘗試以修辭營造客觀性──不只「翻譯」文化,甚至是「編纂」文化。在有所選擇的經驗表述和修辭的使用下,書寫者創造出「部分的真實」,例如只描寫單一重點的民族誌。作為一個後現代民族誌書寫者,必須有這樣的理解:書寫背後的力量其實是超越個人的,我們全都被包圍在意義之網中;民族誌的起點來自文化差異,身為作者很難跳出原有的框架並以全然的忠實呈現。

❖On the Moving Earth:60年代以後的民族誌實驗

◎傳統民族誌的文本呈現了某種一以貫之的文化檔案,敘事脈絡全圍繞著某個中心概念,例如Radcliffe-Brown描述安曼島人生活在一種全然和諧、毫無衝突的社會結構當中,而現在我們則傾向呈現他者文化不可理解的部分、甚至黑暗面;文本呈現一種對話、複調式的表現,書寫者在看見的同時也「被看見」,並呈現了自身和該文化的關係。

◎在原住民和人類學家的邊界模糊之後,已經沒有純粹的「他者」;過去認為民族誌書寫是用於搶救異文化的浪漫想像已然破滅。民族誌作為一種知識權威,它的真實性受到質疑──它不再客觀,且是對話式、使用修辭並具投射作用的。

❖文本中的翻譯與詮釋

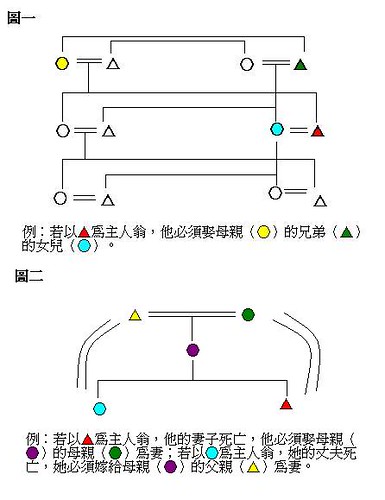

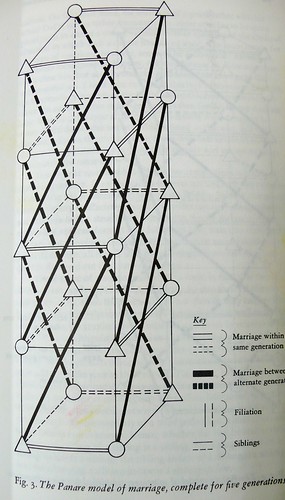

◎作為文本,民族誌中語言的使用是霸權般的存在;因此,無法被文本化的文化現象被忽略了,如舞蹈的象徵──這不只語言層次上的翻譯,更是關於抽象思維的翻譯。建構文本的過程中,書寫者透過某種文化翻譯深入隱晦的層次──甚至是該文化擁有者自己都不明白的部分,反而得透過人類學家整理並歸納出一套理論;透過詮釋(interpretation),人類學家創造出一個隱藏的體系。

◎在詮釋的過程中,書寫者不再只是研究者而成為「作者」──同時身兼「書寫的個人」、「敘事角色」和「調查者」三個角色(Rosaldo, 1986),如Evans-Pritchard在努爾人無政府的社會中尋找秩序。這反應了兩個特點:第一,民族誌作者時常也是旅行者,他們在寫作中尋找某種全球性的、脫離地方的秩序,並藉此修復身在異鄉的創傷和差異;第二,在游牧社會和定居社會的共生中,讓人聯想到民族誌讀者和被研究者之間相連卻又充滿差異的關係。

❖On Allegory

◎民族誌不只是一種在地化的文獻,經驗文本也不一定完全可靠,我們應該意識到其中寓言式的象徵。寓言其實是強過詮釋的,它展現了書寫過程中(書寫者的)的宇宙觀、想像及傳統(例如中國民間故事當中總是會出現「老實人」這類的角色)。過去我們所重視的是被書寫者,現在則更在乎書寫者本身;過去的民族誌是單聲道的,而現在學院人士不再是文化的唯一發聲者。(原住民書寫者可以說是某種歷史修正主義,而人類學家則將重點擺在不同文化的比較。)以下是民族誌中寓言式的幾個轉變:

‧ Ethnographic pastoral

‧ Modern allegory:將世界視作不斷變動的一種過渡。

‧ 一種廢墟:過去文化圖像的標本化,想像中的過去。

‧ 充滿故事的展演,如Turner的研究。觀眾角度的書寫和表演者無關,這牽涉到該如何吸引讀者的部分,可以參考Mead對於薩摩亞的研究。

◎在現代的民族誌書寫中,書寫者經歷複雜而具衝擊性的經驗,和故事交融因此具有多重身分,這和科學中的資料是資料、我是我的方式大不相同;在文本製造過程中所扮演的角色以及表徵的轉變,使重點轉移到書寫者的自身。

❖現代民族誌標誌性的轉變

◎民族誌從經驗、詮釋性的轉變為對話式,至今成為後現代式的眾生喧嘩。族群自傳式的民族誌亦出現,我們開始採用雙重焦點,看見他者並反觀自己,進行並置與相對話的批判過程。這是一個流動的主體建構過程:受壓迫的部分以新的形式展現、夢境與詩中象徵且多義手法興起、將自我放置於文本中成為「他者」以及自我解嘲式的黑色幽默等。而後現代中理想式的寫作策略則有以下數點:

‧ 強調語法。

‧ 保持懷疑態度,了解本質是被建構出來的。

‧ 具主動性的敘述,且留心權威結構。

‧ 鼓動讀者參與意義創造。

◎這不只是民族誌本身,更是整個人類學學門的反省。而最終的期望是「科學的實驗室」和「個人儀禮」的結合,使田野工作成為兼具主觀與客觀的實踐。

❖問題討論(同一串討論以橫線分隔)

問:這是過去在閱讀民族誌的過程中所產生的困擾。我門總是在田野工作之後製作民族誌,並且以後設的立場了解儀禮和文化,而非透過當下。這個問題該如何克服?

答:這要看你想要理解的目的。事實上我們必須了解到人類學的說法並非一種權威性的答案,後現代中的反真實主義也從不期望自己讀到的東西就是真實,而應該透過交遇的模式去理解個人和社會的關係、或異文化的交流。民族誌最多只能代表一個片刻,但仍然有其意義。

問:這麼說的話,民族誌的描述和人類學知識的建構是兩回事?

答:每一部民族誌都是部份的,它們的最終目的是建構人類學知是沒錯,但是文本並非知識的本質,知識是不斷被替換的,好比過去的功能論已經被新的理論取代。我們只能藉此反省,並揭露其中的權力關係。

問:我們都明白書寫和後設分析等等都只是部分的真實,但是實際上在書寫出版之後卻又變成某種權威性的東西。似乎我們所了解的和事實還是有所差異?

答:即使我們都明白這些問題,卻還是希望創作出更好的民族誌;也因為知道問題所在,因此更能試著消除這些盲點。而且我認為所謂的經典,是放在不同的時代脈絡中都有意義,而不是堅持著某種古老的書寫傳統。

問:在上週閱讀的《風前塵埃》當中,人類學家似乎有一種既定的形象。老師如何看待這個問題?

答:人類學和殖民主義的關係其實是百口莫辯的,這可以說是人類學家天生的包袱,也是我本身不接觸台灣原住民議題的原因之一,事實上我還蠻想聽聽看那個時代非日本籍學者的聲音。人類學有時候會成為政治經濟下的代罪羔羊,或者說是某種表徵,然後以負面的形式被呈現;人類學家的刻板印象時常只是一個跳板,僅是用來強調別的重點。

問:其實有些書寫小說和詩的人某種程度上都蠻愚蠢的,他們以為自己是在書寫歷史,其實呈現的最多也只是片段,比如楊牧關於吳鳳的書寫,還有陳黎關於西班牙人的書寫等等。

答:每個人的目的和想傳達的東西其實不盡相同。本週的讀本只是作為一種提醒,並非真的要談詩與文學。

綺芳:想知道部落研究許可的規範。

宏文:主要就是兩個重點,第一要知道你進來想做什麼,第二當地人如果不喜歡、不情願,就可以拒絕回答。研究者進入部落之後事實上已經影響部落的文化,又在事後提出一些自以為是的解釋,當地人便無法按照自己的方式講話。我同時身為研究者和被研究者,發現進入異文化的當下就已讓原本的文化產生變化,人類學家是否應該反省這樣的情況?

綺芳:我先反問你一個問題,你會選擇研究卑南族的文化、還是漢人的文化?你不用藉由了解異文化來思考自己的位置嗎?

宏文:我覺得沒有必要。因為我也不是卑南族,這是別人給我們的名字……我就是我自己。

綺芳:卑南族這樣的稱呼的確是犯了某種毛病,我要收回這樣的說法。但是在現代世界我們不可能和他者毫無接觸,一方面我們也藉由這樣的接觸找到自己的歸屬。我想這涉及不同層面的幾個問題,第一個是我們為什麼要研究他者?第二是研究者到底想做什麼?我想人類學的重點並不是在於研究文化,而是在於「比較」文化,並以此確認自我,可以說我們是因差異才存在……因此即使有在地的研究者,也還是需要他者來研究。另外就是關於你說當地人不喜歡可以拒答的部分,這是人類學方法論裡的基礎,我們都應該學會尊重他人的意願。

問:我曾經到阿美部落進行研究,那時候我向一位參與儀式的阿嬷詢問儀式的意義,阿嬷卻要我去問一個「專門回答相關問題」的人。這是不是對於人類學家行為不耐煩的消極反抗?又或者他們正嘗試塑造出某種一貫的傳統?

答:都有可能。其實儀式中很多意義是問不出來的,做這個動作的本身就是意義所在。我們應該思考的是他們和人類學中思考模式的差異,以及他們彼此之間的角色差異──阿嬷可能無法從她的角度提供任何答案。