《頭目與我:田野工作的歧義與矛盾》(The Headman and I: Ambiguity and Ambivalence in the Fieldworking,1978),在英語中常常出現這組對照字詞:Ambiguity and Ambivalence。「ambiguity」中文翻譯為「曖昧、模稜兩可、含糊不清」,這兒翻譯為「歧義」恐怕較為合適。

❖「Who(or What)was I for the Panare?」

◎《The Headman and I》是Jean-Paul Dumont於1968年在委內瑞拉Panare部落所做的田野調查(Panare為一印第安人移居部落)。《頭目與我》是Dumont的第二本出版著作。有別於以往的傳統民族誌,本書圍繞一個核心問題而作:「Who(or What)was I for the Panare?」──進入部落的人類學家對於土著的意義為何?這一研究角度有別於傳統慣習下,民族誌單面性企圖瞭解部落文化,而強調人類學家與部落之間對話性的辯證關係。這種有關「我」與「他們」的關係是一種辯證並且終究成為具邏輯性、彼此重疊漸進的三個階段:遭逢(confrontation)、意義的尋求(search for meaning)、指認(recognition)。

◎於是本書不只是關於Panare,更有人類學家的「我」的涉入。Dumont這兒以「Who(or What)」作為疑問句的詢問角度是極具意義的:在Dumont尚未被部落族人接受之前,他「並不存在」(所以Dumont用括弧中的What來代表「在土著眼中,他是個什麼東西,連『什麼咖』都不是」。

◎Richard Palmer(1969:14)指出詮釋的三種指涉方式:口頭詳述(an oral recitation)、適當說明(a reasonable explanation)以及異語翻譯(a translation from another language);將時空背景不同的事物、話語,轉化進入當下可理解的範圍內,就是所謂詮釋(interpretation)。Geertz以深描技術對文化脈絡作辯證式的詮釋,認為文本不只本身具有意義,更賦予田野意義。Dumont提出兩例前置文本展現其企圖──突破傳統民族誌寫作方式的野心,並指出人類學家與土著的關係有三個邏輯上的辯證階段:接觸/命題(thesis),而後對照(antithesis),最終綜合/指認意義(synthesis)。Dumont反對古典民族誌所期許的書寫方式(如參與觀察,M. Mead的田野工作可視為標準例)──強調部落同理心(empathy)的涉入、同時又必須維持一種專業性抽離;在人類學的出版作品中也可以發現,作者自身在書寫中被「括號」(bracketed out;去除)起來,形成一種矛盾的關係。(SELF:這種括弧的官習便是杜思妥也夫司基的「括弧」。)

◎Richard Palmer(1969:14)指出詮釋的三種指涉方式:口頭詳述(an oral recitation)、適當說明(a reasonable explanation)以及異語翻譯(a translation from another language);將時空背景不同的事物、話語,轉化進入當下可理解的範圍內,就是所謂詮釋(interpretation)。Geertz以深描技術對文化脈絡作辯證式的詮釋,認為文本不只本身具有意義,更賦予田野意義。Dumont提出兩例前置文本展現其企圖──突破傳統民族誌寫作方式的野心,並指出人類學家與土著的關係有三個邏輯上的辯證階段:接觸/命題(thesis),而後對照(antithesis),最終綜合/指認意義(synthesis)。Dumont反對古典民族誌所期許的書寫方式(如參與觀察,M. Mead的田野工作可視為標準例)──強調部落同理心(empathy)的涉入、同時又必須維持一種專業性抽離;在人類學的出版作品中也可以發現,作者自身在書寫中被「括號」(bracketed out;去除)起來,形成一種矛盾的關係。(SELF:這種括弧的官習便是杜思妥也夫司基的「括弧」。)

❖「你的地位,決定於你的慷慨——你究竟可以給予多少?」

◎Dumont以一種諷刺的方式於Panare部落現身:當土著向他提問:「What are you looking for?」時,帶領他的憲兵搶先告訴土著:「這是一個博士,對他好些,否則抓你進監獄。」Dumont被土著視為西方文明的代表,並無止盡地向Dumont索取物資以及尋求醫療幫助。兩次事件:Domingo腿部擦傷要求Dumont給予藥物,Dumont以並未流血(不嚴重)為由拒絕,Domingo離開不久又回來,其時腿上的傷口流血,變得「嚴重」;接著,另一位年輕人(本書主要報導人Marquito的兒子)向Dumont要魚鉤,而Dumont不久前才給過他,因此也拒絕了。Dumont耐心用盡,土著們責罵Dumont「既沒禮貌且小氣」,並且詢問他「為什麼不多帶一些東西來?」、「為什麼你的兩位老婆沒有跟來?」之類的問題,並火大地不再與Dumont說話。

◎然而,隔天,Dumont卻發現一切如往常,土著們的要求反而變得溫和。Dumont發現他越想扮演部落中一位重要角色,土著便希望從他這裡得到更多東西,並且不斷測試他的極限,要求他無止盡的慷慨。如果Dumont不夠慷慨,他就「不夠有力」(powerful)、不再具有重要的地位。因此當Dumont開始拒絕土著的要求,他的角色反倒傾向是一位「普通人」,土著於是不再期待他的給予。(在此牽涉到人類學家與土著間「和諧一致」(rapport)的問題,將在未來的讀本中有更深入的說明。)

❖沒有名字的人

◎Panare部落為一夫多妻制(polygyny);Dumont在進入部落後便謊稱自己有兩個妻子,當Marquito(the headman)要求他證明的時候,他拿出妻子姊妹的照片作為證明,並取得初步的信任。(SELF:王家衛《墮落天使》中黎明飾演殺手之家庭照。)然而Marquito卻向Dumont表示「你仍非我們的族人」。「非我族類」的Dumont在Panare部落中沒有名字,因此不被土著接受、且被當作不存在;土著也不願意回答他任何問題,而已一種迴避、迂迴、反問的方式避開Dumont的問題「你是誰?你叫什麼名字?」,因為「土著無法向一個不存在的人解釋存在的東西」。

◎Dumont不得不開始思考自己開如何告訴族人自己的存在,這個問題直到Marquito與他結為兄弟、Marquito的兒子稱Dumont為父親時才得已解決。Domont具備新的身分,並被土著認可,土著們逐漸開始願意說出自己的名字、回答他的問題,並也從此開始取得親屬關係等相關資料。

◎Dumont並在此反思意義的罪惡與成就兩者之間的辯證關係。Geertz指出意義來自於文本的建構,Lévi-Strauss則認為是意義是符號化(coding)的(這兒老師認為Dumont並沒有完全理解Geertz的《詮釋人類學》);然而答案並非單純的二選一,也並非一定得用二元對立的模式尋求意義。用自己創造的方法尋求意義,只會陷入困境,成為自己的犧牲品。

❖Marquito’s Group:緊密、排外的親屬制度

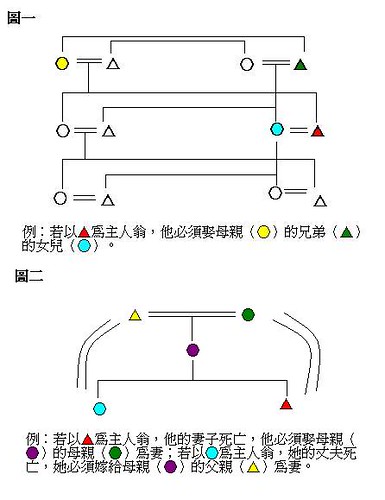

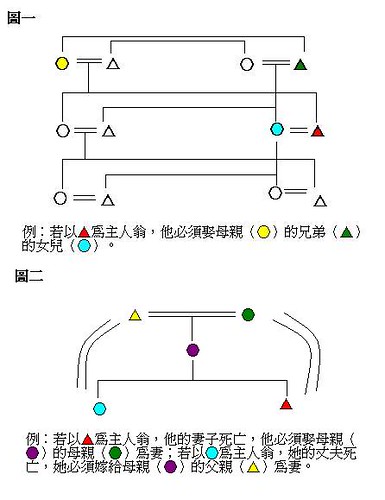

◎有了名字之後,Dumont才得以開始摸索Panare部落中人與人之間的關係,並展開親屬制度的研究。Panare實行嚴格的族內婚(endogamy)與交換婚(exchanged marriage):(一)男性必須娶他媽媽的兄弟的女兒(MBDa)或爸爸的姊妹的女兒(FSiDa);女性必須嫁給媽媽的兄弟的兒子(MBSo)或爸爸的姊妹的兒子(FSiSo;如圖一);(二)若配偶過世,男性必須娶媽媽的媽媽或女兒的女兒(MM or DaDa);女性必須嫁給女兒的兒子或者媽媽的爸爸(DaSo or MF;如圖二)。

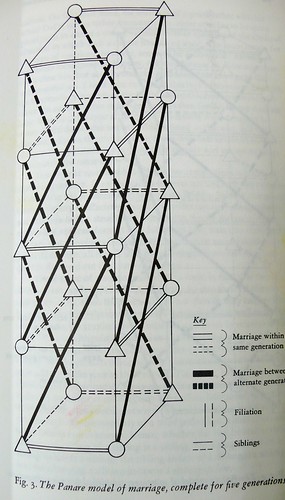

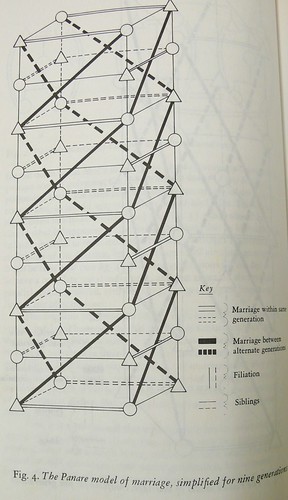

◎嚴格的親屬制度形成以單一家族為中心的團體,Turiba部落實際上就是一個以Marquito家族為核心的Marquito’s group。在這樣的關係中,代與代之間的不斷被壓縮(如書中的例子,三代被壓縮為兩代、九代被壓縮為四代),其特殊的嫁娶規則也並非為了性生活等實際原因,而是藉此維持氏族緊密的、排他性的結構。

(剩下的部份由同學們自行閱讀。)

◎Dumont以一種諷刺的方式於Panare部落現身:當土著向他提問:「What are you looking for?」時,帶領他的憲兵搶先告訴土著:「這是一個博士,對他好些,否則抓你進監獄。」Dumont被土著視為西方文明的代表,並無止盡地向Dumont索取物資以及尋求醫療幫助。兩次事件:Domingo腿部擦傷要求Dumont給予藥物,Dumont以並未流血(不嚴重)為由拒絕,Domingo離開不久又回來,其時腿上的傷口流血,變得「嚴重」;接著,另一位年輕人(本書主要報導人Marquito的兒子)向Dumont要魚鉤,而Dumont不久前才給過他,因此也拒絕了。Dumont耐心用盡,土著們責罵Dumont「既沒禮貌且小氣」,並且詢問他「為什麼不多帶一些東西來?」、「為什麼你的兩位老婆沒有跟來?」之類的問題,並火大地不再與Dumont說話。

◎然而,隔天,Dumont卻發現一切如往常,土著們的要求反而變得溫和。Dumont發現他越想扮演部落中一位重要角色,土著便希望從他這裡得到更多東西,並且不斷測試他的極限,要求他無止盡的慷慨。如果Dumont不夠慷慨,他就「不夠有力」(powerful)、不再具有重要的地位。因此當Dumont開始拒絕土著的要求,他的角色反倒傾向是一位「普通人」,土著於是不再期待他的給予。(在此牽涉到人類學家與土著間「和諧一致」(rapport)的問題,將在未來的讀本中有更深入的說明。)

❖沒有名字的人

◎Panare部落為一夫多妻制(polygyny);Dumont在進入部落後便謊稱自己有兩個妻子,當Marquito(the headman)要求他證明的時候,他拿出妻子姊妹的照片作為證明,並取得初步的信任。(SELF:王家衛《墮落天使》中黎明飾演殺手之家庭照。)然而Marquito卻向Dumont表示「你仍非我們的族人」。「非我族類」的Dumont在Panare部落中沒有名字,因此不被土著接受、且被當作不存在;土著也不願意回答他任何問題,而已一種迴避、迂迴、反問的方式避開Dumont的問題「你是誰?你叫什麼名字?」,因為「土著無法向一個不存在的人解釋存在的東西」。

◎Dumont不得不開始思考自己開如何告訴族人自己的存在,這個問題直到Marquito與他結為兄弟、Marquito的兒子稱Dumont為父親時才得已解決。Domont具備新的身分,並被土著認可,土著們逐漸開始願意說出自己的名字、回答他的問題,並也從此開始取得親屬關係等相關資料。

◎Dumont並在此反思意義的罪惡與成就兩者之間的辯證關係。Geertz指出意義來自於文本的建構,Lévi-Strauss則認為是意義是符號化(coding)的(這兒老師認為Dumont並沒有完全理解Geertz的《詮釋人類學》);然而答案並非單純的二選一,也並非一定得用二元對立的模式尋求意義。用自己創造的方法尋求意義,只會陷入困境,成為自己的犧牲品。

❖Marquito’s Group:緊密、排外的親屬制度

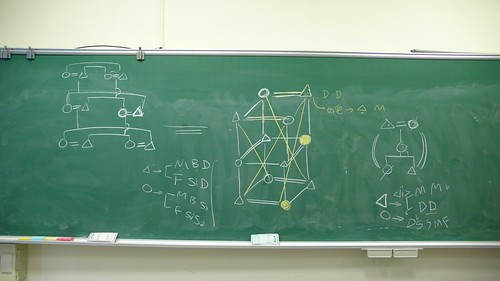

◎有了名字之後,Dumont才得以開始摸索Panare部落中人與人之間的關係,並展開親屬制度的研究。Panare實行嚴格的族內婚(endogamy)與交換婚(exchanged marriage):(一)男性必須娶他媽媽的兄弟的女兒(MBDa)或爸爸的姊妹的女兒(FSiDa);女性必須嫁給媽媽的兄弟的兒子(MBSo)或爸爸的姊妹的兒子(FSiSo;如圖一);(二)若配偶過世,男性必須娶媽媽的媽媽或女兒的女兒(MM or DaDa);女性必須嫁給女兒的兒子或者媽媽的爸爸(DaSo or MF;如圖二)。

(感謝道維繪圖!)

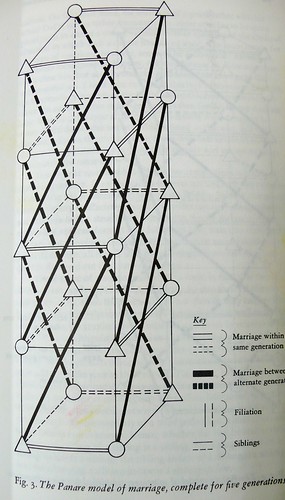

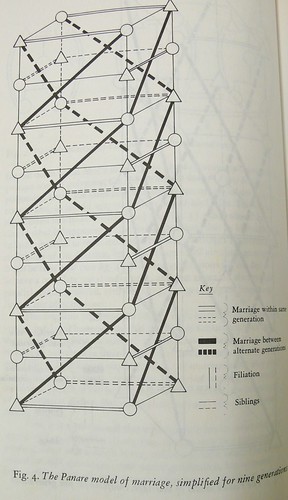

(同時參考課本中的兩張立體式親屬制度圖)

◎嚴格的親屬制度形成以單一家族為中心的團體,Turiba部落實際上就是一個以Marquito家族為核心的Marquito’s group。在這樣的關係中,代與代之間的不斷被壓縮(如書中的例子,三代被壓縮為兩代、九代被壓縮為四代),其特殊的嫁娶規則也並非為了性生活等實際原因,而是藉此維持氏族緊密的、排他性的結構。

(剩下的部份由同學們自行閱讀。)

沒有留言:

張貼留言