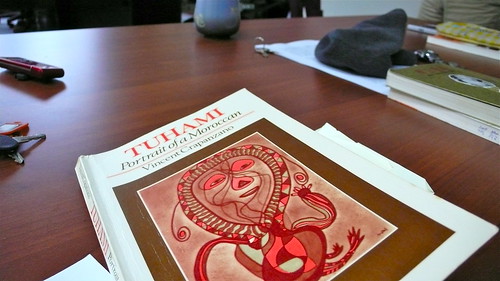

◎ Tuhami是個消極、迴避的摩洛哥人。在這本民族誌中,透過「個人式自傳體民族誌」方式,作者突破傳統民族誌書寫慣習、反思西方世界中關於「想像」與「現實」的對立。西方思維具有一個「想像」和「真實」之間的對比的絕對區分,想像是無意義欲望的產物,比不上真實,問題在於是什麼是或不是真實,對每個人來說,現實和想像是區分開來的,甚至是一種對立,虛構的就是假的。Tuhami總是圍繞在夢境、朝盛和陳述裡面,有時候他會恍惚、漫遊然後失去記憶,又突然恢復正常。Tuhami經常在這種恍惚中,情況越來越嚴重(故事也越來越難以置信)。作者反省他自己的自以為,他沒有領悟到Tuhami的陳述其實是有象徵意義的,Tuhami說的是事實語言,而不是所謂的幻想、虛構。真實對於作者是被遮蔽隱喻的,這是一種文化偏見。一種真實是客觀的真實,另一種真實則是對報導人來說的真實。

◎ 同時,作者和Tuhami建立了一種關係,尤其是在他經歷了Tuhami的低潮和絕望之後,他捨不得離開這個可憐之人,離別對他難以開口,在臨行前他送了把小刀給Tuhami,希望這把刀能夠帶給他更多的勇氣和力量,但當作者再度回到這個地方時,他才知道Tuhami已經過世了。尤其是這麼一個和他頗有關聯的人,作者被賦予一種治療者的角色在其中,或者作為顧問,這本是他預期之外的,然而在他遇到Tuhami這個人之後,也不由得地涉入其中,他不再是一個客觀的個體,而是實質上與報導人互動並影響的人,Tuhami也意識到跟他陳述自己可以獲得什麼利益。

◎ Tuhami是一個不識字的摩洛哥舖磚工人,他是一個懂巫術的在地者和一個很好的說故事者,住在(Meknes)自己工作的磚窯廠旁邊的茅屋,但每晚他得忍受惡魔和聖人的造訪,他帶著強烈的矛盾在此一女魔─Aisha Qandisha去尋找解放。Tuhami總是對他的朋友幽默,他的朋友也很多,但它卻始終被恐懼也被尊敬,但是他不被認為是危險的(否則他會被驅逐,那些被驅逐的人通常被認為是巫師或擁有邪眼,但他都不是)。他娶了一個反覆無常、會報復的女惡魔,有駱駝腳的惡魔,控制了他的情愛生活。成為這個女惡魔的丈夫都是些奇特的人,孤獨者、性缺乏者、身體不適者等等因為社會因素或無法結婚的人,她可以癱瘓他們或佔有他們,所以這裡作者可能暗示那些會認為自己娶了女惡魔的人,是不是都是因為生活缺乏的人,因為沒有妻子不能結婚,所以就歸咎到女惡魔身上,女惡魔同時是壓迫者也是滿足者(因為她很漂亮)。Tuhami不是兄弟會的成員,但卻懂很多兄弟會的知識,Tuhami懂很多關於魔術、兄弟會和聖人的故事還有他們的知識。

◎ Tuhami在跟作者敘說故事的過程中,變成一位在生活史的積極參與者;但作者同時意識到正因為自己是局外人的關係,反而讓Tuhami可以感覺到舒適而且被重視─可能是因為Tuhami在摩洛哥社會也被人視為是奇怪的人而不願和他對話,所以他也無法跟其他的摩洛哥人講他們的故事。作者認為Tuhami似乎藉由對作者陳述,從中獲得一種安全感、一種解脫或是一種虛榮感;他藉由對話者建立自己的身分、它的價值。他受到摩洛哥人某些方面的尊重,但是某方面卻是低下,他是社會生活的受害者。

◎ 作者每個禮拜一次和Tuhami面會。1968年5月到11月,每週面會一次。助手Lhacen,柏柏爾人,並不住在Meknes。鄰居們尊敬Tuhami的魔法知識和治療,活著的聖人、惡魔的方法,男人的態度,特別是女人,他懂很多(一個沒結過婚的人卻那麼懂女人?建霖想)。他的能力是擅於說故事。Tuhami總是回答一些幻想和奇怪的故事,他不是典型的摩洛哥人。他是個說書人,他會用一些說書人的手法來製造他要的效果。他可以創造它想要的關係而不是作者想要的。從他的話中也不太可能能夠分出是真實的或是夢境以及幻想、幻覺和想像。

◎ Tuhami大部分的生活其是建立在他與惡魔以及聖人之間的關係,他希望能與聖人建立一種契約,已獲得一種保護自己能與惡魔對抗的力量,但另一方面他又深受惡魔的折磨所苦。事實上,社會關係也是建立在這三者的關係上,所以才會有兄弟會的出現。摩洛哥的社會組織是建立在一種搭檔關係彼此聯繫,個人和他者個關係是重要的,個人和個人可能比團體來的更重要。他們的成員,本身並不明確,因為團體也不突顯(不過不代表沒有團體),他們沒有強硬的規定行為模式,但這不是都沒有限制的,人和人或人和物之間還有個極限,在某個程度上,他可以管理自己與他人的關係,是有彈性的,每ㄧ個個體的相遇可能都帶有某種利益,幫個忙、打個招呼、慷慨(就像摩洛哥田野工作民族誌所讀到的,Ali要表現身主人的慷慨,要求作者Rabinow說:「我喜歡今天晚上的宴會」以認同並確立主人地位)。對聖人或神和惡魔的話,就是用雞羊和糖果,以和靈界建立關係。這種關係既不穩定也不永久,但是它可以不斷建立和修正,關係是持續性的協商和再協商的。

◎ 當西班牙以及法國的殖民者來到摩洛哥時,摩洛哥人心中那種傳統圖示和信心都面臨改變與瓦解,在他們的象徵世界中逐漸遭到破壞,Tuhami是一個社會生活模式破碎的受害者,同時他是更傳統(但)也比起同期的摩洛哥人更缺少傳統。Tuhami堅持用傳統符號與這個世界接軌,但他永遠也無法從這樣的象徵理解中得到救贖。他被詛咒、被奴役,卻永遠無法從宗教中得到救贖。Tuhami也提到一些女惡魔的傳說,像是他們會把他們選中的男人綁起來,並且去控制他們、奴役他們,並且使他們非常口渴,這些故事是關於女性奴役男性的故事,翻轉男人和女人的權力關係,許多惡魔他們的身份可能不同,但是故事卻是類似的。

◎ Tuhami說摩洛哥人喜歡猶太人,因為猶太女還認為摩洛哥男人比猶太男人還要強壯,大部分的摩洛哥男人都會想娶猶太女人,如果不是礙於宗教因素,法律上回教徒可以娶猶太女,但猶太男不能取回教女,如果你跟猶太女人睡覺,那你必須用80公升的油去洗澡在你祈禱前,或者你必需裸體過街,但你可以和猶太人一起吃,那不是不可以的。和女人作愛後,你必須齋戒,例如洗澡。不可以手淫,手淫會被視為和媽媽一起睡,那是禁忌,Tuhami說阿拉會很生氣,因為他說給你們美麗的女人,但你們卻用手,那很可恥。

◎ Tuhami的人生建立在和聖人的關係以及女人,像他這樣的人他無法結婚,他在電影院看到有男人結了婚,並且有孩子,他會忌妒。Tuhami和許多婦女關係不錯,他們想介紹自己的女兒給她,結果他認識了一個女孩,Fatima。他夢見Fatima,她是個廚娘,她身邊有個男人並且是她所喜歡的,我告訴她不能嫁給她。隔天他把夢告訴Fatima,並且囑咐他不要嫁給那男的,因為那個男的會跟另一個女的結婚。Tuhami開始在Fatima母女面前展現他超人的能力─作夢。真實就這樣被建立起來,因為他們相信。Tuhami可以不用對這些言論負責,因為他們相信夢的展生是來自見證者的靈魂。後來在聖殿,有個人告訴Fatima的母親,她女兒要嫁給Tuhami,母親樂壞了,並且告訴Fatima。幾天以後,母親去問Tuhami有沒有跟Fatima結婚的打算,他說沒想過,他沒有結婚需要的東西、錢,他都沒有,於是他哭了。他不想要用現代的婚禮進行,他想要傳統的,長達七天。在摩洛哥婚禮中有價值的東西,通常是父親給的,而兒子是父親的延伸,而Tuhami沒有父親,也就沒有聘禮,也沒有得到父親的男子氣概,他沒有父親提供婚禮的意義給他。雖然Tuhami想要結婚,但是他依然拒絕了,來自於他的自卑,對人生的消極,因為沒有來自父親的象徵力量,他覺得自己無能,並且,他也困守於傳統,要求傳統婚禮。作者則認為這是一種推託之詞。

◎ 建霖:一般說來作者是使用精神分析的方法來呈現這部民族誌,在這之前我一直認為作者不是真的去分析,認定Tuhami這個人就是如何如呵,而是採取一種讓讀者自我判斷的書寫方式,可以讓讀者參與對於Tuhami的詮釋,但其實作者還是加入不少他自己的判斷進入其中,像是比喻介紹他當牧羊人的男人是父親、女主人是母親,或是住院時醫生是父親,護士是母親,這種類似的比喻,多少我會認為筆者有在引導讀者,或者是導入他的個人分析進入文本,雖然他的確已努力開放一個空間讓讀者得以參

1 則留言:

最後一個段落若校正別字,讀來就更精采囉!

參育 →參「與」

邊徘 →編「排」

(發)現→少了「發」字

隱愈 →隱「喻」

再書裡 →「在」書裡

張貼留言