海報修改版

週次

|

日期

|

主讀人

|

研讀內容

|

1

|

2016年9月9日

|

課綱及上課內容介紹

|

|

2

|

2016年9月16日

|

中秋節彈性放假

|

|

3

|

2016年9月23日

|

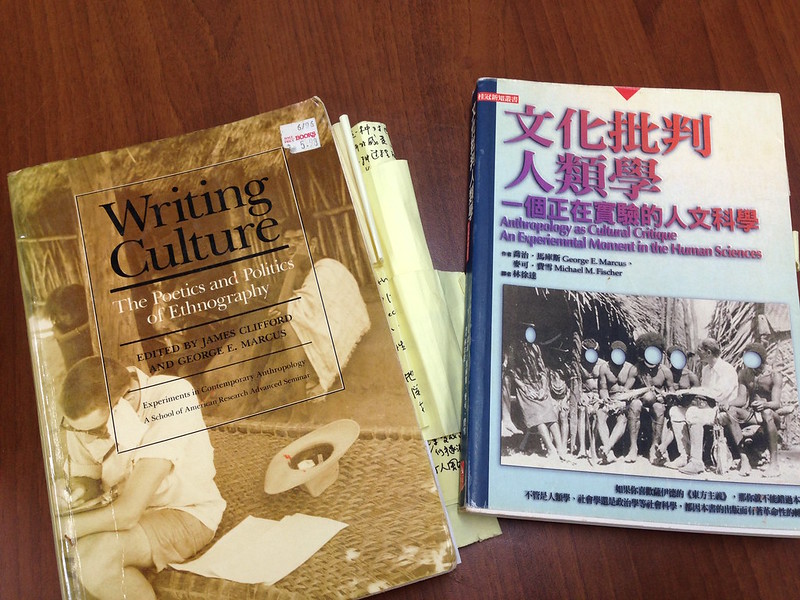

George Marcus and Michael M. J. Fischer,

1986, Anthropology as Cultural

Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. 中譯本《文化批判人類學》繁體版。*

|

|

4

|

2016年9月30日

|

James Clifford, and George Marcus, ed,

1986, Writing Culture: The Poetics and

Politics of Ethnography. 中譯本《寫文化》簡體版。

|

|

5

|

2016年10月7日

|

James Clifford. 1988. The Predicament of Culture. 《文化的困境》(初譯稿)*

|

|

6

|

2016年10月14日

|

James Clifford. 1997. Routes. 《路徑》(初譯稿)*

|

|

7

|

2016年10月21日

|

James Clifford. 2013. Returns. 《復返》(初譯稿)*

|

|

8

|

2016年10月28日

合併博班《文化理論》

|

James Clifford 課堂訪問

上課時間改為2-5pm |

|

9

|

2016年11月4日

|

期中評量

|

|

10

|

2016年11月11日

|

Clifford Geertz. 1997. After the Fact. 中譯本《後事實追尋》繁體版。

|

|

11

|

2016年11月18日

|

Clifford Geertz. 2000. Available Lights. 中譯本《燭幽之光》,簡體版。*

|

|

12

|

2016年11月25日

合併博班《文化理論》

|

林徐達 2015 《詮釋人類學:民族誌閱讀與書寫的交互評註》台北:桂冠。*

|

|

13

|

2016年12月2日

|

上課內容待決定

|

|

14

|

2016年12月9日

|

Clifford Geertz. 1973. The Interpretation of

Cultures. 中譯本《文化的解釋》簡體版

|

|

15

|

2016年12月16日

|

Clifford Geertz. 1983. Local Knowledge. 中譯本《地方知識》繁體版

|

|

16

|

2016年12月23日

|

Clifford Geertz. 1988. Works and Lives. 中譯本《論著與生活》,簡體版。*

|

|

17

|

2016年12月30日

|

綜合討論

|

|

18

|

2017年1月6日

|

學期評量(繳交期末作業)

|

|

Harvey, David1989 The Condition of Postmodernity: An Enquiry Into the Origins of Cultural Change. Cambridge: Blackwell Press. (part I; ch1,2,3,4,5,6)Ong, Aihwa1999 Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality. Durham: Duke University Press.