(我先把以前的書寫貼上來參考)

例如,過往民族誌書寫經常在描述部落生活時,帶有一種「無歷史感知」或「同時性」託辭,使得呈現出一種民族誌當下的弔詭狀態(ethnographic present;Crapanzano 1986:51)。這正是Johannes Fabian所批評之處:當人類學話語建構民族誌描述、分析和結語之理論時,經常忘記、甚至否定與研究主體的同期性經驗(coevalness)。Fabian認為這是一種運用現在式的文法時態,就異文化社會論述之練習;一種異期性(allochronism)的書寫滲透策略,使得研究者得以與研究對象保持距離,甚至否定對話關係。這項反思的角度導致了一項更為根本之批判。Arjun Appadurai質疑西方思想對於「土著」一詞暗含有禁閉、禁錮、監禁之認定,以為人類學家提供了一種「經由獨特文化藉以理解人類行為」的固定認識,結果土著一詞被給予了轉喻式凍結(metonymic freezing),呈現無止盡典型的土著圖像——結果是,部落族人永遠成為人類學家推斷下之土著形貌,一如美拉尼西亞的交換制度成為民族誌作者筆下的固定模樣,永遠無法走出西方世界對於部落生活之認識。於是,有關「高貴野蠻人」的想像,滿足浪漫主義下樂觀的人道關懷,同時又體現了以歐洲文明為中心思想的悲憫論述。

文字待續

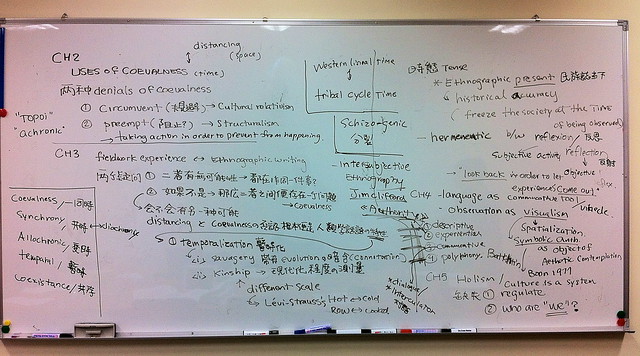

用一種「人類學感知」來閱讀中世紀的文獻,那麼有關「時間」此一議題給出了兩個線索:通用(Universals)和一般性(generality)。作為一位(人類學先行者)的哲學旅人,行走在地球的盡頭(因此與space連結),作為一項關於自我的瞭解,在時間中旅行,發現過去(同時性質),這不僅在於壓抑對知識的渴望(thirst for knowledge),卻是指涉了內心的召換(intimate vocation)。(照Fabian的說法,這是一種啓蒙時代的哲學歷史(philisophic history of Enlightment)。19世紀達爾文生物演化論的流行,給予社會演化論再蒸餾的基礎因而形塑Malthusianism和功利主義。(這是一種地理變化的時間觀,Geological Time,和編年式時間。)人類學家在這階段並不真正處理「時間」,而是spaticaliza Time(將時間予以空間化)。Fabian認為此一階段正是民族誌和民族學形塑其知識論特質的時期(linked to 殖民主義和帝國主義)。文化、進化、發展、教養、現代化的概念都原於此時。Primitive(原始)是西方思想的一個類別,而非單一客體。(跳過傳播論)

Malinowski拒絕社會演化論的想法,不是因為其想法過於傾向自然主義或是過於理性,而是相反地,malinowski認為演化論還不夠自然主義。社會功能論著眼於社會的機械論,傳遞一種共時性分析,預設了時間框架的凍結。(之後,尚有索緒爾、牟斯,和涂爾幹,共同塑造了「功能--結構論」的社會人類學。)Boas和Kroeber的文化人類學則是將人類相對於文化時間,並且將一般性的時間觀留給了生物性的演化論。於是,原先啓蒙時代的想法便被驅逐至自然科學,有關人類進步的觀點(universal human progress)從此澈底被遺棄了。就Fabian的看法來說,他認為功能論、文化論、或是結構論都沒有處理universal human Time,這些理論好一點的予以忽略,糟一點則是予以否認其意義。

Fabian認為現代人類學的理論和田野研究使得「時間」的問題更為複雜而有趣:「時間的分裂使用」,也就是人類學家的田野時間與書寫時間的使用概念之差異,其中將由民族誌知識經由田野此一操作談起。三種使用時間:物理時間、世俗時間/類型時間、交互主體時間。

Malinowski拒絕社會演化論的想法,不是因為其想法過於傾向自然主義或是過於理性,而是相反地,malinowski認為演化論還不夠自然主義。社會功能論著眼於社會的機械論,傳遞一種共時性分析,預設了時間框架的凍結。(之後,尚有索緒爾、牟斯,和涂爾幹,共同塑造了「功能--結構論」的社會人類學。)Boas和Kroeber的文化人類學則是將人類相對於文化時間,並且將一般性的時間觀留給了生物性的演化論。於是,原先啓蒙時代的想法便被驅逐至自然科學,有關人類進步的觀點(universal human progress)從此澈底被遺棄了。就Fabian的看法來說,他認為功能論、文化論、或是結構論都沒有處理universal human Time,這些理論好一點的予以忽略,糟一點則是予以否認其意義。

Fabian認為現代人類學的理論和田野研究使得「時間」的問題更為複雜而有趣:「時間的分裂使用」,也就是人類學家的田野時間與書寫時間的使用概念之差異,其中將由民族誌知識經由田野此一操作談起。三種使用時間:物理時間、世俗時間/類型時間、交互主體時間。

6 則留言:

Johannes Fabian以寓言故事:羔羊與狼,引入到文章中來說明,意識形態的關係,一種定義自己的規則的遊戲。當「狼/人(類學家)」宣稱以分類論述之目的來建立關係,便總是且隨處是有效的,而故事終將結束,伴隨隨著狼,引人入勝地將歷史時間,安排到自己時間裡~狼終將吃了羔羊。這個寓言是一個「操作定義的虛偽」,因為狼出現在(邏輯)鏈結的中間。

雖然,「狼/人(類學家)」不會真的變身,但是卻善於玩分類學的遊戲,利用 「轉換」(transformations)的序列,從基本的對立,如自然與文化,形式和內容,符號和現實等來運作。這所有一切的結果,並非懸浮在一個平衡對立的結構安排,也並不只是一個分類上的模式,傻傻地對任意模式的解釋,以強加於現實的遊戲。在此,得到的是一個階級制度(hierarchy),來自秩序的關係,連續的和不可逆轉的一個層次,這也是分類遊戲的嚴重性。

是而,Johannes Fabian提示,一種關係進化的觀點,我們和他人之間,是一個出發點,而不是終點(人類學的結果)。反思性(reflexivity)要求我們,「向後看」(look back),由此使我們的經驗「返回」(come back)我們自身,反思性是建立在記憶的基礎上,事實則是經驗的位置,我們的過去,是不可逆轉的。我們有能力去表現(使現在的)我們過去的經驗,回到我們自身。反思性能力讓我們能夠清晰地現身,有鑑於他者已經變成為我們經驗的內容。

美羊羊之狼口脫險:參賽的羊不能吃

我對於Fabian對西方知識中視覺的批判很有興趣。但是我對於他將西方知識過度以視覺-空間化的論述提出一個簡單的例子來修正一些他的思考。他在本書中認為田野工作的實踐中,過度地使用視覺的方式來紀錄資料,例如圖表等方式。這樣的說法我以為是一種結果論與過度。我以為視覺並沒有與其他感知方式有那麼大的分離。也就是說,根據我個人的研究與經驗,不同的感知經驗是會互相影響與延伸的。在我碩論中提到一個例子,我第一次看一個踢躂舞影片時,感覺到非常的快速的聲音與動作從我感知經驗中流逝,並沒有留下什麼。但是,在學踢躂舞多年後,再次看到此影片時,我覺得影片變得「好慢」。當然不是影片的物理速度變慢,而是我對於這種舞蹈的感受改變,觀點變化了。根據我的解釋是身體在經過舞蹈的學習之後,對於舞步、節奏與聲音的熟悉,使得我對於相同的物理速度有著不同的感知方式與理解。因此,我認為身體動覺、聽覺、視覺等等,並非沒有相關,很難說是純粹地視覺佔有一個知識上的霸權。因此,田野工作中的資料紀錄與圖表對我而言,不可能只是視覺獨占的捕捉,而是還有其他的身體知覺的感受被記憶與紀錄。例如報導人的選擇都會是一種視覺主導的結果嗎?(我得承認我會是!)例如葛茲所描述的巴厘島鬥雞,除了他自身參與的鬥雞場合,有一大部分資料是「聽來的」故事與情況。而他如果沒有曾經聽過許多鬥雞的事情,光是置身現場看鬥雞的比賽,如何去描寫那些眼睛看不到的事件,以及把鬥雞詮釋成男性雄風的這種比喻(這看得到嗎?)。

我很像踢到本學期鬼打牆的鐵板,應該說他的概念不難,但是就是一直繞圈圈,繞到最後不知道他在堅持甚麼~~到底。我只能就目前大概有的一顛點概念來看,從他的觀點來破我之前的認知。

我一直把殖民的擴張當作只是科學發達然後地理空間擴張的事情(從這邊到那邊) 而沒有想過這跟時間的認知也有關係(這邊的西方,把那邊其他的地方當做位處不屬於西方時間流之外的地方)。作者引用一些有關旅行者的文獻說法,讓所謂存於西方人概念中去佔領其他「空」的地方認為是完整了人性歷史。事實上我們知道那個空不是空(眼前的黑不是黑 你說的白是甚麼白),而是西方拒絕了那種同時性,拒絕了承認同一個星球體上同時並存著各自有其發展的文化社會,將之距離化了,於是說別人落後(這個概念就很時間性),認為自己先進。因此在描述上,如何互為主體(不只在時間觀或關係面),我比較想多了解這個的概念跟應用。

首先,佔用版面一下,在這裡感謝屁紅學長幫我導讀2.1節,讓我可以稍為遠離地獄中心。

繼上個星期被置身現場搖晃之後,這禮拜繼續被時間與他者搖晃到。

Fabian討論人類學者的書寫如何與田野研究分離,在人類學者的修辭式書寫之下,田野研究的被研究者的時間靜止了,被當成永遠的、一直是那樣野蠻人、土著、原始人,他們彷彿沒有與人類學家一起在時間上前進(即便地球是均質的轉動),他們是一群被哲學的旅人在空間的移動中所發現的,沒有時間、沒有歷史的他者。

他認為人類學在田野與人類學理論的書寫中的這種分裂是殖民冒險的政治和道德的共謀,西方殖民vs人類學,即便到了現在,人類學者還是拒絕了(與創造的他者的)共時性,這些特權不會消失,反而成為一種遍及各地對共時性的拒絕(西方固執且令人害怕的時間序列的宇宙觀強加在所設定的他者身上)。

Fabian發現了time and the other的祕密,不知道當time of the other突然侵入西方(人類學)時間的堡壘後,會是一個甚麼視界。

時間是人類學書寫(也可以置換成社會科學,或是自然科學?)的操作元素之一,在知識的生產上佔有決定性的地位。透過時間以及相對應的空間的流動或靜止,學者可以和被研究對象做出區隔,去「客觀」描述和建構知識,去加強一個他者的形象(said的東方主義)。不過對於時間的應用觀察,重點可能不僅是「共時性」、「異時性」、「置身當下」、「置身現場」等策略表象,更重要(或更隱晦的)的這些操作策略㡳下,相對應的權力和地位關係。換言之,學者之所以採用這些研究或書寫策略,是因為這些書寫位置可以帶來優勢(可能是學術上的或是經濟上的,或是其他的...),或是不得不跟隨的研究典範(共同的學術語言,或是前輩的「要求」),讓如此建構的知識可以佔據主流地位,或是流傳下來。這些論述也許是要提醒我們,常識性的「知識就是權力」或進一步的「時間就是權力」,其實可以翻轉為「

權力就是知識」、「權力就是時間」來解讀,讓我們對知識生產的建構,及其中的權力、地位、不對等關係等,做更細緻的區辯和閱讀。

閱讀最近幾週的讀本,有時覺得:真相後殖民理論研究一樣---都有害身心健康。

之前為了考試,強迫自己閱讀或背誦文化人類學的作家與作絣特色,以及強記不同派別的主張與變遷。並覺得這一些派別變遷與批判都很有道理。

但是,讀了最近的文本,強調人類學在發展過程的知識論或認識論,突然覺得原來沒有那樣簡單:過去人類學家大老遠航海到遠方殖民地對與同時性地(田野觀察)與異文化他者共同生活,並進行文化研究,再將田野蒐集資料帶回西方學院或研究中心進行他者文化撰寫,並且公開發表。這裡有不同的知識論的發展脈絡,其實也反應不同年代人類學家對與理解遠方、異文化、同時共存在一個地球時間的他者,人類學家對他者(生活、社會、政治、詮釋、知識)的立場。原先,我只認為那一些是各個時代人類學家的作品與觀察。但在本書作者的反思中,人類學在田野蒐集他者的生活知識並在公開場合發表之後,被不同的讀者重新認知,並產生各自立場的解讀,學術就並不那樣學術了。

本書作者在知識論的角度反省,以人類學家與土著的時間、空間、文化的距離,還重新理解人類學寫作的立場與其所運作的知識論內容,對不同人類學民族誌寫作進行批判。我跳開這一切,兩個社會其實最大的差異在於有文字使用、知識累積與解放或經過啟蒙與科學理性之差別而已,西方社會科學知識經歷而發展出的現在的樣貌,在另一方面,資本主義擴張與殖民帝國的大航海活動,使西方社會(已經先變革的社會)有機會碰到初始社會的土著。這產生兩個世界的時間概念的差異,初始社會如果欠缺文字的紀錄與知識的累積,其使用口傳與生活實踐來傳遞知識,時間會壓縮在三四代的紀錄與觀察中循環與延續。而從這樣來說,他者也會發展出一套語言與機制,建立自己的知識體系或知識論。人類學家如果要在田野工作是同時性的文化研究,必須在知識論的觀察中找到他者知識體系的入口,才有機會從他者的世界觀理解與書寫他者文化。(這也是為什麼進入田野工作且與他者共同生活,但還是處在異時性研究的原因吧!)

而西方社會就殖民擴張的需要而認定初始社會被定義成需要改革與變遷,這樣的背景影響了人類學或冒險航海旅行者的認知:對於異文化他者的研究。回到問題的根源:他者的社會可否接受現代社會的技術(比如說文字書寫、工具、技術…)?如果可以,他者(土著的人類學家)可以如何從他們的世界觀點撰寫(自己或他者的)文化?會有哪樣的作品呈現呢?或者,他如何來撰寫異文化(西方社會)的田野呢?會不會有相同的問題---否定同時性---的態度?

張貼留言