想像一個場景:你如何向一位來自迥然不同文化的朋友介紹什麼是棒球?什麼是投手、全壘打、盜壘、犧牲觸擊、強迫取分,甚至防禦率、自責分、不死三振等專業術語?在這絞盡腦汁說明遊戲規則的處境中,介紹者突然發現,表明日常生活習以為常的一項球類運動,話語竟變得生澀而欠缺條理。該先說明棒球場地和四個壘包呢?還是攻守兩隊球員位置與球賽任務?或是三好球出局、四壞球保送等核心規則?如果這位朋友仍有興趣的話(或者你的口才確實不錯),介紹者才能稍稍寬心,接著陳述更為細節的攻防戰術和得分要領。

「那麼,這項運動有什麼樂趣呢?」當朋友如此詢問時,介紹者面臨的不再是棒球手套、球棒或比賽細節與規則的說明,而是棒球作為一項整體的球類運動,如何令人在不同的戰況中屏息、禱告、沮喪或欣喜若狂地投入。介紹者究竟該如何表達扣人心弦的分數拉鋸、逆轉勝的快感等比賽過程,或是電子看板廣告激發的群眾熱情、球賽中場歌曲帶來集體式的傳統認同,甚至涉及賭盤讓分、下注賠率等博弈知識與計算心理。又或者,棒球運動如何成為文化中個體生活的一部份?甚至通過修辭,轉喻為一項人生寓意,猶如饒舌歌詞「就在青春的九局下半」、小說書名「愛情兩好三壞」,或日本「直球對決」的男子氣概。

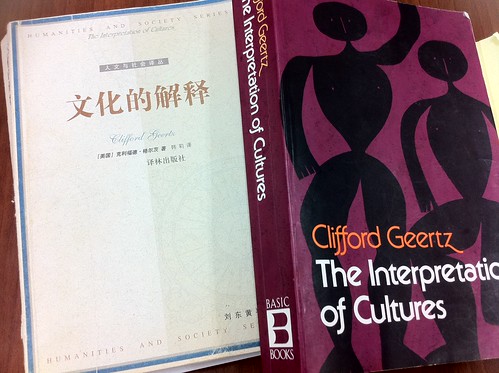

詮釋人類學家Clifford Geertz生前在普林斯頓大學上課時,經常以上述情境作為文化詮釋之範例。Geertz以為,棒球猶如我們身處的文化情境(一如峇里島的鬥雞活動!),元素(棒球)與整體(球賽)之間來回的理解,成就了「詮釋循環」的核心概念,而非依賴其中的一方達成「何謂棒球」的說明。由是,在上述棒球的「譯文化」情境示例中,涉及了異文化的語言轉譯(說明者必須以對方可以理解的語彙來解釋「什麼是棒球?」)、文化內容的描述(棒球怎麼玩?),以及整體文化的習得與浸納(何以棒球使人著迷?)。

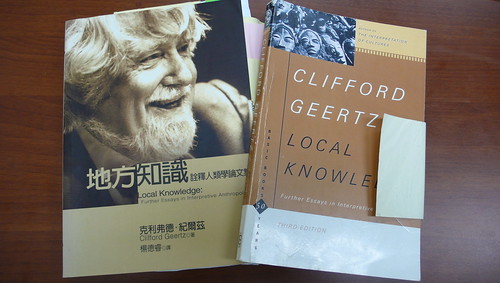

用一種人類學觀點來說,這正是上一世紀現代人類學所崛起的使命:藉由地方知識的描繪、社會行動的說明、文化的形塑與感知等三項目標,共同完成人類學對於文化脈絡中行為意義的理解與闡明。文化脈絡下的在地知識一方面作為人的行為活動(儀式、衝突、展演、經濟交換、甚至日常生活中無意識的舉止)的意義基礎,二方面則再現該文化與其他文化不同的獨特性。依此,文化脈絡是一個傳遞意義的象徵體系,同時透過一種繼承概念的操作習得,助使人們形塑且持續發展有關生命態度之知識。而人類學正是提供一種理解途徑,即作為異文化處境的在地翻譯,致使人們得以理解個人或群體行動在他者與我們自身文化脈絡下的相對意義。由是,詮釋人類學主張文化的意義是銘刻的、交由詮釋而尋獲的,而非與生俱來的。

「那麼,這項運動有什麼樂趣呢?」當朋友如此詢問時,介紹者面臨的不再是棒球手套、球棒或比賽細節與規則的說明,而是棒球作為一項整體的球類運動,如何令人在不同的戰況中屏息、禱告、沮喪或欣喜若狂地投入。介紹者究竟該如何表達扣人心弦的分數拉鋸、逆轉勝的快感等比賽過程,或是電子看板廣告激發的群眾熱情、球賽中場歌曲帶來集體式的傳統認同,甚至涉及賭盤讓分、下注賠率等博弈知識與計算心理。又或者,棒球運動如何成為文化中個體生活的一部份?甚至通過修辭,轉喻為一項人生寓意,猶如饒舌歌詞「就在青春的九局下半」、小說書名「愛情兩好三壞」,或日本「直球對決」的男子氣概。

詮釋人類學家Clifford Geertz生前在普林斯頓大學上課時,經常以上述情境作為文化詮釋之範例。Geertz以為,棒球猶如我們身處的文化情境(一如峇里島的鬥雞活動!),元素(棒球)與整體(球賽)之間來回的理解,成就了「詮釋循環」的核心概念,而非依賴其中的一方達成「何謂棒球」的說明。由是,在上述棒球的「譯文化」情境示例中,涉及了異文化的語言轉譯(說明者必須以對方可以理解的語彙來解釋「什麼是棒球?」)、文化內容的描述(棒球怎麼玩?),以及整體文化的習得與浸納(何以棒球使人著迷?)。

用一種人類學觀點來說,這正是上一世紀現代人類學所崛起的使命:藉由地方知識的描繪、社會行動的說明、文化的形塑與感知等三項目標,共同完成人類學對於文化脈絡中行為意義的理解與闡明。文化脈絡下的在地知識一方面作為人的行為活動(儀式、衝突、展演、經濟交換、甚至日常生活中無意識的舉止)的意義基礎,二方面則再現該文化與其他文化不同的獨特性。依此,文化脈絡是一個傳遞意義的象徵體系,同時透過一種繼承概念的操作習得,助使人們形塑且持續發展有關生命態度之知識。而人類學正是提供一種理解途徑,即作為異文化處境的在地翻譯,致使人們得以理解個人或群體行動在他者與我們自身文化脈絡下的相對意義。由是,詮釋人類學主張文化的意義是銘刻的、交由詮釋而尋獲的,而非與生俱來的。