2011年11月21日 星期一

week 10--民族誌現場

2011年11月10日 星期四

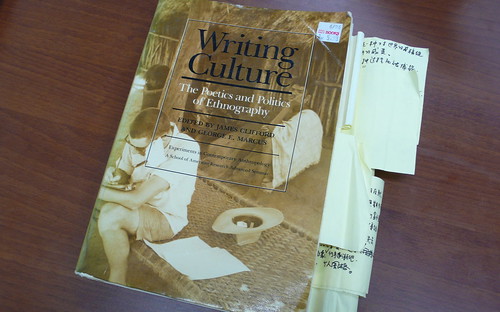

week 8--writing culture

一九八六年的《文化的書寫》與《文化批判人類學》兩著作,無疑地向當時人類學的古典研究範式拋出了幾項提問與期許:究竟在民族誌書寫中,誰是原初的敘說者?所謂原始初民社會的圖像該是如何?什麼是本土?又是誰界定了何謂「土著」?此一關於民族誌書寫的知識論辯,自該年代之後熱絡地興起,並且(特別是美國)人類學界將此一思考稱為民族誌反思,持續有關民族誌書寫主體性之論述(subjectivity of ethnographic writing)。這些反省回應了人類學家自田野工作第一天便遭遇的問題——民族誌書寫憑什麼可以成為反映部落在地文化的記錄?這些知識論上的疑慮涉及了民族誌書寫的正當性,其目的並非解決Malinowski的「反省式民族誌日記」(1967:159)在道德、本體論和知識論上的論辯,卻是複雜化此類涉及研究倫理的自我懷疑。

在《文化的書寫》一書之〈部分真實〉導讀中,James Clifford以為當我們逐漸質疑田野工作的客觀性(即方法論)時,民族誌書寫練習便開始具備反省的能力(1986a:13)。但就他看來,過往民族誌的書寫慣習仍帶有一種殖民主義時代下對研究主體的再現方式;由是,Clifford主張民族誌在推論式和詮釋式寫作之外,尚須要對話式(交互主體關係)與多義式(polyphony)的民族誌書寫範式(1988:41)。這種對文本中敘說聲音之辨識,直接幫助了吾人對於民族誌的閱讀和寫作經驗,並且此項修辭轉向突顯了關於民族誌的書寫主體性。

2011年11月3日 星期四

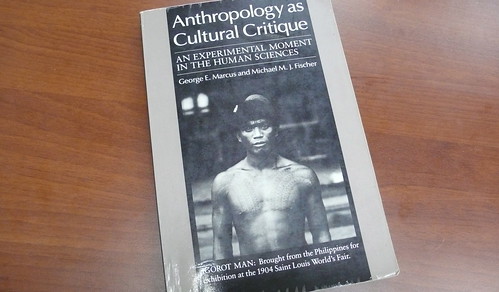

Week7--Anthropology as Cultural Critique

在美國以及其他地區,近數十年來已經目睹了一個意義深遠的挑戰。這是一項自十九世紀晚期以來,始終企圖引導社會科學作為專業學術訓練之理論目的與風格的挑戰。在一個激進改變的世界秩序中,一種廣泛的察覺力已激起這項挑戰,並且因此刺激了我們描述社會現實時,在手段運用上所受挫的信心,這其中概括了一般性的社會科學。因此,在當代任何的領域裡,只要它的研究主體是這個社會,那麼就會嘗試以清晰的全新方向來重新定位自己的學術領域,要不然便是結合建立完備的研究機構,在理論上致力於綜合這些新挑戰。

這些論辯對西方的知識傳統來說並不新穎──結果是以自然科學的角度重播對自己社會的原有期待﹔於是它們被詮釋理論所挑戰,該理論堅稱人必須與自然受到不同的對待。但是在那一時刻裡,這些論辯的歷史性表達經由獨特的政治、技術,以及經濟事件的形塑之後,鮮活了並且揭露了當前知識的情況。就最為廣泛的層面來說,當代的論辯是有關在一個緊急的後現代世界裡,企圖探討究竟它是如何在當代多樣的學術訓練之表現形式當中,被再現(represented)為社會思想的客體。

如果當前知識趨勢的討論並不關心於自身獨特的學術訓練處境的話,這些討論可以是毫無份量,並且毫無說服力的。對我們來說,當代人類學的發展反映了在一個遽變的世界裡,呈現社會現實時所遭遇的核心問題。在人類學內,民族誌的田野工作和寫作已經變成是當前理論探討和革新最為活躍的場所了。民族誌所關心是描述性議題,並且致力於使民族誌寫作在更廣泛的政治、歷史,以及哲學意涵上更富敏感度,使得人類學得以置身在當代再現社會問題話語的論辯旋渦之中。我們堅信,我們對於社會文化人類學裡所稱呼為「實驗時刻」裡所作的實驗,也同樣揭露了許多有關此一一般性的知識趨勢。

這些論辯對西方的知識傳統來說並不新穎──結果是以自然科學的角度重播對自己社會的原有期待﹔於是它們被詮釋理論所挑戰,該理論堅稱人必須與自然受到不同的對待。但是在那一時刻裡,這些論辯的歷史性表達經由獨特的政治、技術,以及經濟事件的形塑之後,鮮活了並且揭露了當前知識的情況。就最為廣泛的層面來說,當代的論辯是有關在一個緊急的後現代世界裡,企圖探討究竟它是如何在當代多樣的學術訓練之表現形式當中,被再現(represented)為社會思想的客體。

如果當前知識趨勢的討論並不關心於自身獨特的學術訓練處境的話,這些討論可以是毫無份量,並且毫無說服力的。對我們來說,當代人類學的發展反映了在一個遽變的世界裡,呈現社會現實時所遭遇的核心問題。在人類學內,民族誌的田野工作和寫作已經變成是當前理論探討和革新最為活躍的場所了。民族誌所關心是描述性議題,並且致力於使民族誌寫作在更廣泛的政治、歷史,以及哲學意涵上更富敏感度,使得人類學得以置身在當代再現社會問題話語的論辯旋渦之中。我們堅信,我們對於社會文化人類學裡所稱呼為「實驗時刻」裡所作的實驗,也同樣揭露了許多有關此一一般性的知識趨勢。

訂閱:

意見 (Atom)